クリニックブログ BLOG

歯ぎしり・食いしばりについて

23.05.11

- カテゴリ:

- クリニックブログ

こんにちは、吉竹です🌷

最近あったかくなってきましたね☀️

今日は歯を傷つけてしまう原因の中の歯ぎしり、食いしばりについてお話しします🦷

歯ぎしりとは上下の歯をギリギリと横にすり合わせてしまう状態を言い、

多くは寝てるときにしてしまうことがあります🛌

食いしばりは横のすり合わせはなく上下の歯で強く噛み締めている状態で

スポーツをしていたり集中しているときにかかっていることが多いです🏃♀️

どちらも無意識にしてしまっているので

指摘されるまで自分でわからない人が多いかと思います😖

この2つをしてしまっていると

歯への負担として

・歯の磨耗により歯がしみる、かける

・歯にひびが入ったり割れる

・噛み合わせが変わり詰め物が取れやすい

顎への負担として

・口を大きく開けると痛い、音がする

・耳の前あたりが痛む

・噛み合わせが悪くなる

全身への影響には

・肩こり

・頭痛

などがあげられます。

これらの症状が全て歯ぎしり、食いしばりが原因で起こるとは限りませんが

原因の一つと言われています。

また以下の症状があると歯ぎしりや食いしばりをしている可能性があります。

①頬の内側、舌の横に付く歯の痕。

②上顎下顎にできる骨隆起

③歯の根元にできる溝

これらが起こってくる場合いはまず上の歯型をとってマウスピースを作成します。

マウスピースをすることによって、

上下の歯が直接噛み合うのを防ぐクッションの役割をします。

また顎にかかる負担も軽減してくれます。

マウスピースを使用しても症状が良くならない場合は

矯正治療により噛み合わせを治していく必要があるので

担当医や衛生士に一度相談してみてください‼️

無意識に歯を傷つけないように早い段階から予防しましょう🦷✨

instagram @iwasaki0418

四日市駅徒歩3分 近鉄四日市駅徒歩10分

マイクロスコープについて

23.04.28

- カテゴリ:

- クリニックブログ

こんにちは、この春から歯科衛生士として働いています。高見と赤塚です。

みなさんマイクロスコープは知っていますか?

マイクロスコープには3つの要素があります。

1つ目は、拡大です。

2.4倍、4倍、6.4倍、9.6倍、16倍、24倍に変えることができます。その場に応じて最適な倍率で口腔内を見て治療やクリーニングを行っています。

2.4倍

口から始める健康づくり‼️

23.04.28

- カテゴリ:

- クリニックブログ

こんにちは。衛生士の山田です。

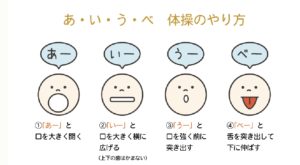

あいうべ体操って知ってますか?

あいうべ体操とは福岡の今井一彰先生が考案された

お口や舌の体操のことです。

この体操は、

お口の周りや舌の筋肉を鍛えたり、唾液の分泌を増やす効果があり、

虫歯や歯周病、誤嚥を予防します。

また、舌の位置を正常にすることで、

口呼吸から鼻呼吸に改善し、

口呼吸でおこる口の乾燥や病気も予防します。

子供も大人もやってみよう❗️

●口を「あー」「いー」「うー」「べー」と動かします。

●できるだけ大きく、声は出さなくても大丈夫です。

●1セット5秒程度のゆっくりした動作で。

●1日30セットを目標に、毎日続けましょう。

「継続」することが大切です。

すきま時間を見つけて、

いつでも❗️ どこでも❗️ やってみましょう‼️

インプラントについて

23.04.19

- カテゴリ:

- クリニックブログ

こんにちは😃

歯科助手の横山です!

休日はBARに遊びに行くことが多いです😊

BARは落ち着きますしお酒を飲むことでストレス発散にもなりますね😊

それはさておき、、、

皆さんインプラントについてご存知でしょうか?

インプラント治療とは失ってしまった歯の代わりに顎の骨にチタン製のネジを埋め込み、被せ物をして人工の歯を作る治療です。

顎の骨に固定されているので自分の歯と同じように食べることができます。

インプラント治療の流れについてご説明します!

1.検査・診断

レントゲン撮影を行い顎の骨の量や質を検査します

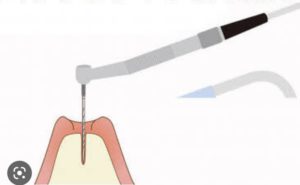

2.手術

骨を削りインプラントを埋め込み蓋を取り付けて粘膜を閉じます。

3.仮歯装着

必要に応じて仮歯を作り形態や装着感などを確認します。

4.最終的な歯の装着

製作した本歯を装着し、治療完了です。

大まかな流れはこのようになっております!

治療が終わった後は定期検診でのメンテナンスが必要です!

詳しくはスタッフまでお気軽にお聞きください🥰

読んで頂きありがとうございました!

歯周病治療セミナー 寺嶋ペリオ塾

23.04.16

- カテゴリ:

- クリニックブログ

こんにちは!

先日大阪府箕面市にある寺嶋歯科医院さんにて歯周病の勉強会に参加させて頂きました。

3日間それぞれの講義、実習の内容をご紹介します。

1日目 信太郎先生、衛生士:中野、技工士:松永

講義では歯周組織の基礎的な所から歯周治療に関する内容でした。初心にかえり再び基礎を学ぶ事で更に知識が向上したかと思います。

後半は院内の見学をさせて頂いた後、アシスタントワークによる実習でした。

効率よくアシスタントワークが行える様、寺嶋歯科医院の衛生士さんにアドバイスを頂きながら実習を行いました。

2日目 信太郎先生、衛生士:山田、石川

講義内容は組織付着療法と切除療法についてです。2つの外科治療もさらにいくつかに分かれていて適応と術後の経過まで詳しく教えていただきました。

実習ではメスの入れ方、部分層弁骨膜縫合のアシスタントの経験ができました。

3日目 信太郎先生、二村先生、衛生士:中野、長谷川

最終日の講義内容は再生療法についてです。再生療法とは、歯周病によって失われた歯周組織を回復する治療です。再生療法に使われる薬剤には色々な種類がありますが、それぞれの適応症やメリット・デメリット、術後の経過の違いなどを学びました。

2日目と3日目の実習は豚顎を使った実習です。

豚顎にメスを入れ、縫合していきます。よく用いられる単純縫合や、マットレス縫合を衛生士も実際に体験してきました。

普段の診療で衛生士が縫合を行う事はありませんが、実際にドクターの手の動きを理解しておく事はとても重要だと感じました。

この3日間の勉強会では先生と衛生士、アシスタントがチーム一丸となって歯周病治療についての知識と技術を学ぶ方ができ、とても貴重な経験となりました。この経験を今後の診療でも活かせられる様、頑張りたいと思います!